Aktuelles

Datenraum statt Datenkrake für CO2-Fußabdruck:

Ein gemeinschaftlicher Ansatz zur nachhaltigen Datennutzung

Zunächst werden es die großen Betriebe sein, die für ihre Berichtspflichten die Emissionsdaten der gesamten Lieferkette einfordern müssen – etwa die Fleischverarbeiter, die auf die Werte ihrer zuliefernden Tierhalter angewiesen sind. In der Branche gibt es bereits Bestrebungen, den Landwirten die Berechnung ihres individuellen CO2-Fußabdrucks durch zentrale Lösungen abzunehmen. Kritiker jedoch warnen davor, dass hierfür wesentliche Betriebsdaten und die Kontrolle über deren Nutzung in fremde Hände gegeben werden müssen. So etwa Helmut Voßmann, Geschäftsführer von agmadata: „Wer noch nicht begriffen hat, dass Daten ein wertvolles Wirtschaftsgut sind, sollte sich das Geschäftsmodell von Google oder Meta vor Augen führen“, fasst er die Lage zusammen. Statt zur zentralen Datenspeicherung bei einem kommerziellen Anbieter rät er zur gemeinschaftlichen Datennutzung in sogenannten Datenräumen (engl. Data Spaces). „Statt alle Rechte an die große Datenkrake abzugeben, verbleibt bei diesem Modell die Kontrolle über alle Daten weiterhin bei demjenigen, der sie zur gemeinschaftlichen Nutzung beisteuert.“

Datenräume für Souveränität und Sicherheit

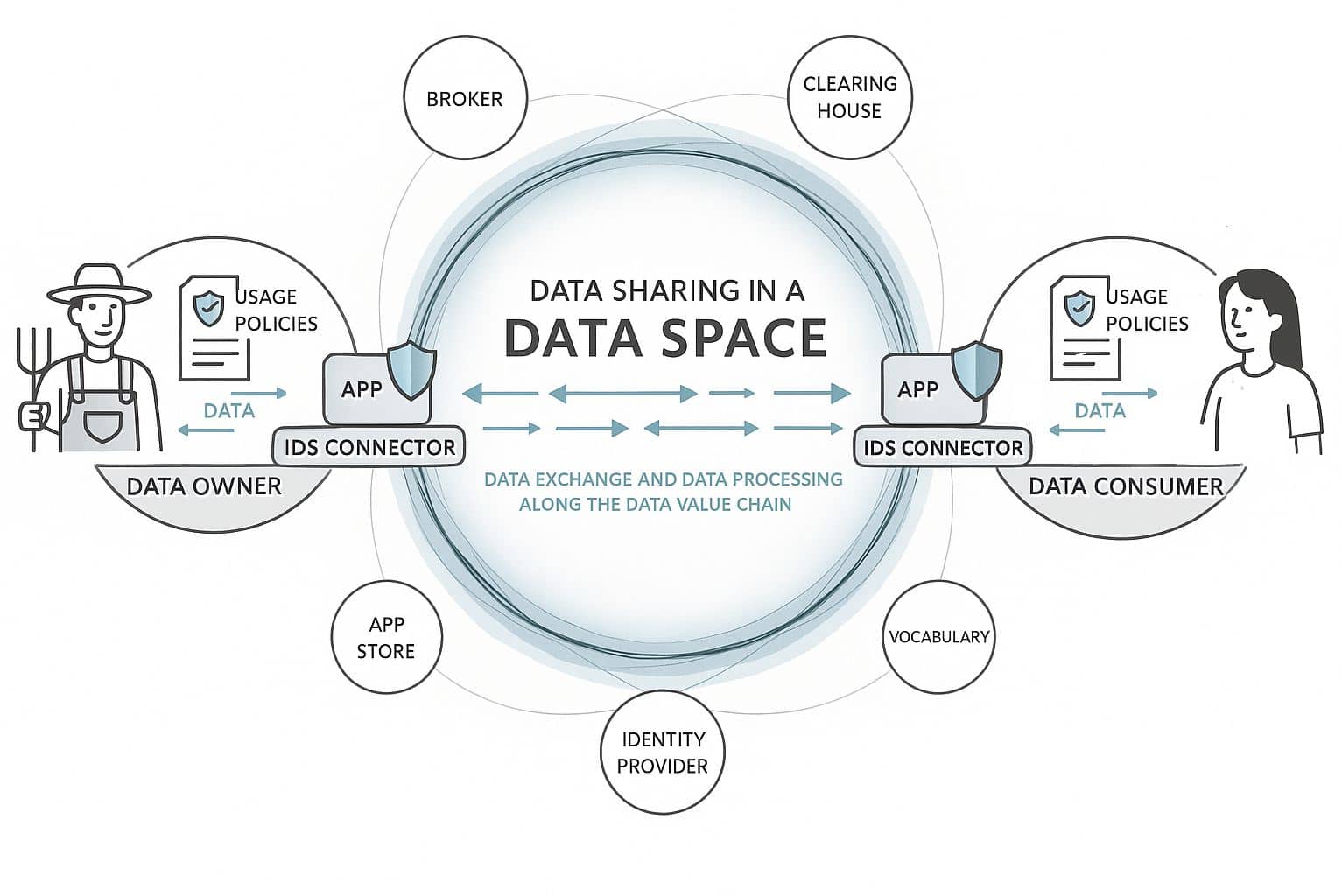

Mit einem „Datenraum“ ist ein standardisierter und sicherer Rahmen für den Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren gemeint. Die Grundidee ist es, Daten souverän zu teilen und zu nutzen, ohne die Kontrolle über die eigenen Daten zu verlieren. Dieser Ansatz fußt auf der Erkenntnis, dass Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Betriebe (KMU), oft auf einem Schatz an Geschäftsdaten sitzen, die jedoch aufgrund fehlender Infrastruktur und Standards kaum genutzt werden können. Als Lösung bilden Datenräume eine Art Ökosystem, in dem Daten sicher und effizient ausgetauscht werden können. Dazu gehören gemeinsame Standards für Datenformate und Schnittstellen, aber auch Mechanismen zur Sicherstellung der Datensouveränität und ‑sicherheit. Teilnehmer eines Datenraums können selbst bestimmen, welche Daten sie mit wem teilen und wie diese genutzt werden dürfen. Niedrige Eintrittsbarrieren und Transaktionskosten ermöglichen es auch kleineren Unternehmen, an diesem Ökosystem teilzunehmen und von den Vorteilen des Datenaustausches zu profitieren.

Ein konkretes Beispiel für einen solchen Datenraum ist der „Green Deal Data Space“. Ursprünglich entstand dieser Ansatz aus einem Forschungsprojekt im Bereich Resilienz und Krisenmanagement. Gerade für die Fleischindustrie, die oft mit komplexen und globalen Lieferketten sowie Fragen der Nachhaltigkeit konfrontiert ist, bietet dieser Ansatz interessante Perspektiven. Der Green Deal Data Space realisiert nämlich bereits den Use Case „CO2 Emission Data Sharing“ und könnte damit auch eine Plattform bieten, um diese Daten entlang der Produktionskette für tierische Lebensmittel gemeinsam zu nutzen.

„Das Grundmuster eines Datenraums ist, dass die Daten an der Quelle bleiben und nur bei Bedarf über Konnektoren ausgetauscht werden“, erklärt Jürgen Bretfeld, Vorsitzender des Green Deal Dataspace e.V. Dies gewährleistet eine hohe Datensicherheit und verhindert Monopole, in denen zentrale Akteure die Kontrolle über große Datenmengen erlangen. Anstatt dass Landwirte und Fleischproduzenten ihre Daten an eine zentrale Organisation übermitteln müssen, könnten sie über einen Datenraum selbst bestimmen, wer welche Informationen erhält.

Daten werden zum neuen Wirtschaftsgut

Ein oft diskutierter Punkt ist die Frage: Warum sollte ein Unternehmen überhaupt seine Daten teilen? Schließlich profitieren vor allem die Datennutzer, während die Bereitsteller oft keinen direkten Vorteil sehen. Bretfeld betont, dass genau hier neue Geschäftsmodelle greifen müssen. „Wenn Daten einen wirtschaftlichen Wert haben, muss derjenige, der sie bereitstellt, auch davon profitieren“, sagt er. In Datenräumen könnte dies durch Lizenzmodelle oder Umsatzbeteiligungen geregelt werden. Ein Landwirt, der beispielsweise Daten zu Fütterungsmethoden oder zum Energieverbrauch bereitstellt, würde bei der kommerziellen Nutzung dieser Daten mitverdienen.

Für diesen Interessensausgleich zwischen Datengeber und Datennehmer ist ein sogenannter Datentreuhänder verantwortlich, ohne den kein Datenraum auskommt. Hierzu gehören Mechanismen, die Wertschöpfung aus der Datennutzung fair zu verteilen. „Durch transparente Nutzungsbedingungen und gegebenenfalls finanzielle Kompensationen für die Datenbereitstellung können Anreize geschaffen werden, die zur aktiven Teilnahme am Datenraum motivieren“, bestätigt Lars Nagel, Geschäftsführer der International Data Spaces Association (IDSA). Die gemeinnützige Organisation, ursprünglich vom Fraunhofer Institut gegründet, vertritt mittlerweile über 140 Mitglieder in mehr als 26 Ländern.

Mit dem International Data Spaces Reference Architecture Model stellt die IDSA einen Rahmen für die Gewährleistung eines vertrauenswürdigen Datenaustauschs zur Verfügung, der die Schlüsselkonzepte in Bezug auf Datensouveränität, gemeinsame Datennutzung und Datenaustausch definiert. Im Gegensatz zu kommerziellen Plattformen, die auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, ist die IDSA eine Non-Profit-Organisation. „Ziel unserer Organisation wie jedes IDSA-kompatiblen Datenraums ist es nicht, Gewinne zu maximieren, sondern durch eine gemeinsame Infrastruktur nachhaltige Projekte zu fördern“, fasst Nagel zusammen.

Im Idealfall profitieren alle

Für die Fleischindustrie bedeutet dies, dass Datenräume und Datentreuhänder-Modelle eine vielversprechende Alternative zu zentralisierten Datenplattformen darstellen. Sie ermöglichen es Unternehmen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, ohne die Kontrolle über ihre Daten zu verlieren – sei es nun beim effizienten Einsatz von Ressourcen, der Verbesserung von Tierwohlstandards oder eben der Berechnung des CO₂-Fußabdrucks in der Fleischproduktion. Durch die Teilnahme an solchen Ökosystemen können Betriebe ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, neue Geschäftsmodelle entwickeln und einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und resilienteren Wirtschaft leisten.

„Jedem einzelnen Akteur muss bewusst sein, dass er nur erfolgreich sein kann, wenn die gesamte Kette erfolgreich arbeitet“, bringt es Voßmann auf den Punkt. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich mit diesem Konzept auseinanderzusetzen – denn die Zukunft ist digital, dezentral und datengetrieben.“